1970年,那年我20岁,在金城学巷小学当临时工,得知韩城县化肥厂新成立要招聘工人,我怀揣美好的希望和憧憬,通过层层推荐和选拔,进入化肥厂工作,从此结下了我与化肥厂42年的不解缘分。

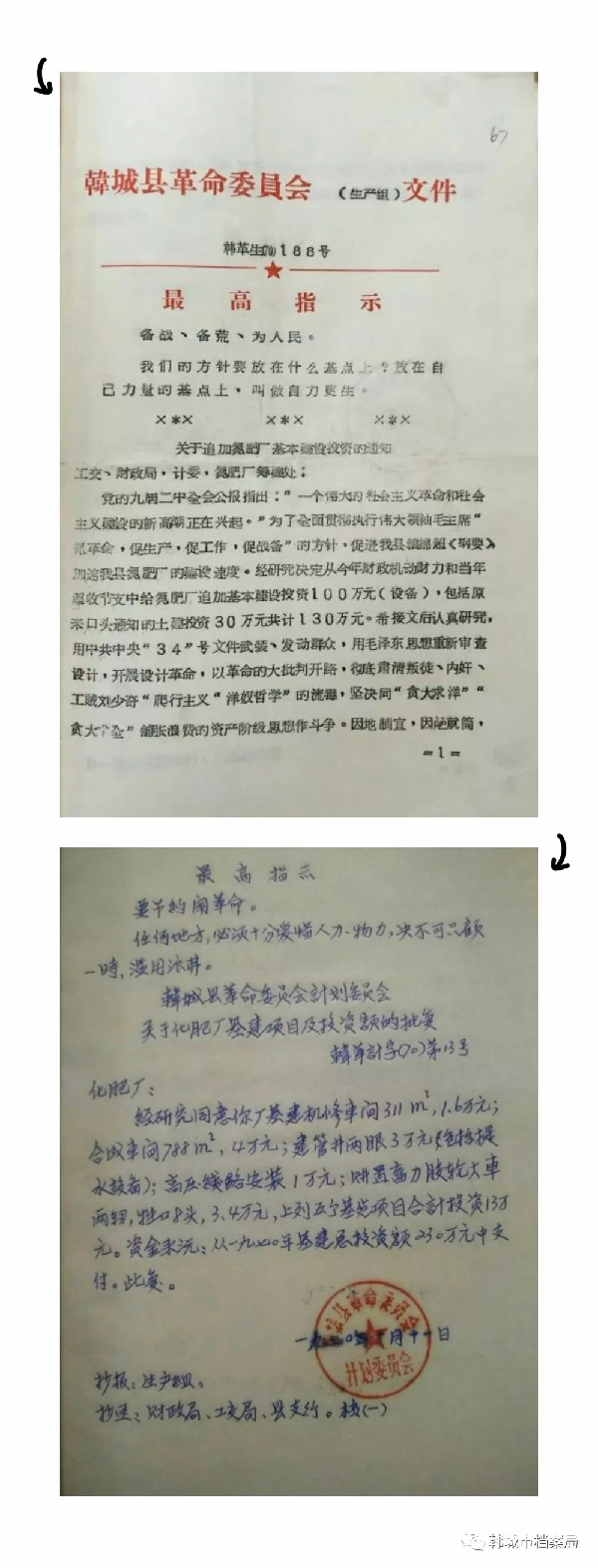

上世纪六十年代末,随着农业生产服务水平逐步提高,韩城县委积极响应国家号召,决定在龙门镇李村建造一个机械化程度高,设备优良的现代化化肥厂。1970年,时任税务局局长秦自立、王峰公社副书记王景善、邮政局局长孙全信、剧团团长耿万金、计量局胡敬元等人组成的韩城化肥厂筹建小组,开启了化肥厂风雨辉煌的发展历程。

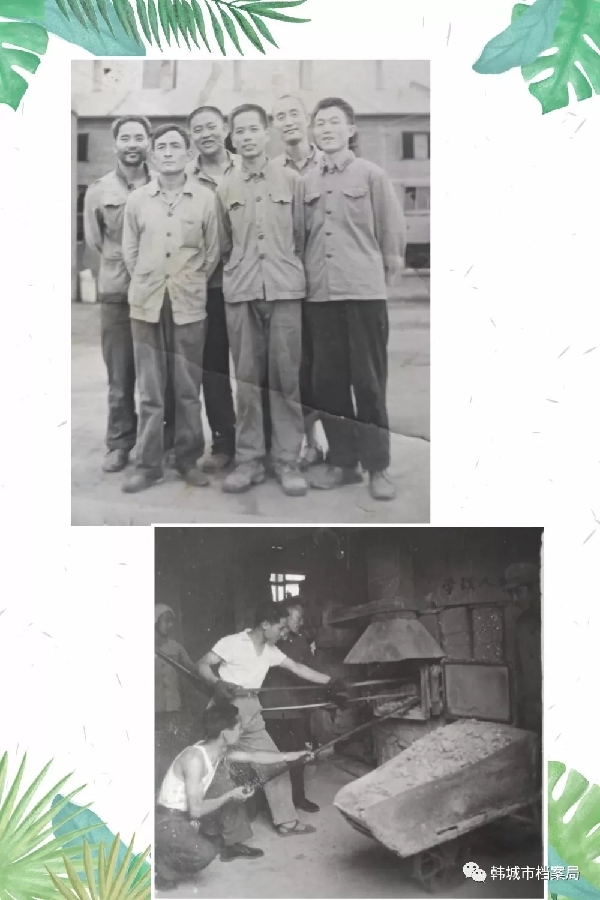

龙门镇下峪口,有“大禹凿山导河,鲤鱼竟跃龙门”的美丽传说,但也经受着“一年一场风,从春刮到冬”的恶劣气候和环境的侵蚀。同我首批进厂的共有45名工人,随后厂里又陆续招了一批有文化的下乡知青和几位懂业务的技术人员。进厂之前,大家谁也不知道化肥厂长什么样,厂里的领导和我们这些新招的工人一起,白天为建设厂区战风沙、斗严寒、抗高温,我们自己烧制手工砖建厂区,没有车辆拉运工具,我们就找了几辆马车运输工地的设备和材料,在以团支部书记丁新平为组长的青年突击队里,更是用人拉肩扛,架子车转运,人工深挖地沟管道等最原始的方式,靠自己的双手让厂区一天天建起。白天干完活,晚上收工后还要在李村旁边的小树林里进行思想教育和文件学习,集体学习完,直到天黑了才回到临时租住地龙门镇李村的农户家休息。在那个战天斗地的年代,毛泽东的思想就像一盏明灯,照耀着我们的思想,磨练着我们的斗志,洗涤着我们的灵魂。当年我从农村到厂里上班,干惯了地里的农活,这些苦对我来说抗一抗也能过得去,但让我敬佩的是那些来自外地的年轻知青,他们远离家乡,有的从城市来到这环境恶劣的下峪口,和我们当地人一样,没有人喊苦喊累,就这样经过短短三年时间的奋战,一个新型的化肥生产厂在下峪口李村建成。

1973年9月,化肥厂试开车一次成功,生产出了第一批合格产品“碳酸氢铵”,为当年的国庆节献上了一份厚礼,时任县委书记牟富生、县长孙梦学,公交局长薛志高等一批领导人,亲临现场,并参加点火仪式,进行热烈祝贺。1974年我荣幸加入中国共产党,成了化肥厂的一名党员,从入党宣誓的那天起,我就对自己说:“党让干啥咱干啥,绝不和党讲条件。”

1976年夏,我当时担任锅炉班班长,由于那时自动化水平普遍较低,厂里设备时常出现问题,影响化肥的产量。当时的锅炉只有两台,一台是两吨的手烧炉,另一台是四吨的自动炉,手烧炉排汽片因为是活动的,在工作时一不小心就会掉落,另一台自动炉也时常出现问题,不能正常供汽。一次手烧炉在出灰时,把炉排片钩掉了,火就掉到了锅炉的排气孔上,不能正常供汽,见此情况我没有犹豫,先是把炉火拨到一边,冒着被火烤、温度高的危险,在炉膛边上铺垫了一层木板,上半身爬进炉膛内快速把炉排片装好,等我从炉膛出来后才发现胳膊烧红了一片,随即用凉水冲了一下,来不及做其他处理,就把炉火拨平,继续烧炉,保证了供汽。因为我的果断处理,当天的生产没有造成停产,我也因此获得了厂里的先进典型,受到了表彰。锅炉岗位属于造汽车间一个重要岗位,是化肥生产的火车头,也正因为这件事,我每天下班后不换工作服,以保证能在发现问题时第一时间到达岗位,及时排除故障,确保供汽、生产正常。

在生产一线我没有畏惧,在其他岗位我同样也是兢兢业业。爱厂胜爱家,1984年至2000年间,我调到后勤处工作,大到全厂环境卫生,小到职工住宿用电用水,都丝毫来不得半点马虎。当时厂里的文化生活匮乏,活跃职工的文化生活只靠一台日立牌的25寸黑白电视,我每天晚上把电视机抱到大院里,调试好频道,等职工观看完,再把电视机抱回办公室,晚上12点前从未休息过,这样一坚持就是十多年。在管理厂子食堂上,我与炊事员不断琢磨,在不改变饭菜价格的基础上不断改变饭菜花样、提高质量,几年间把全场的职工、家属都吸引到厂食堂就餐。在搞好生活区,厂区的环境卫生工作中,在坚持每周一次检查的基础上,开展“比学帮超”活动,实行奖优罚差制度,全厂环境卫生的改善,受到厂领导及职工的好评。

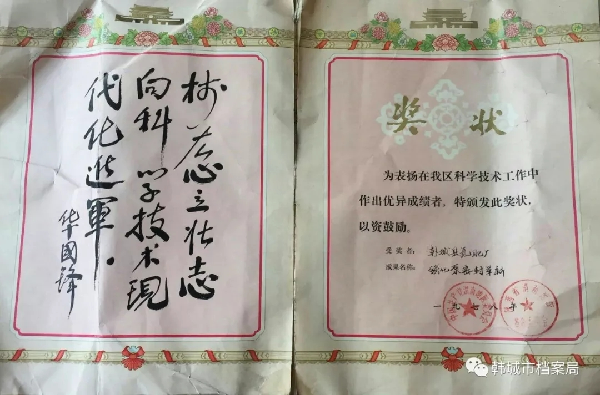

在化肥厂的几十年,我先后担任锅炉操作工、班长、车间支委、工会副主席、后勤总务科长。多次被化肥厂评为模范党员,先进工作者,先后被韩城县、陕西省树立为“学大庆,学铁人”标兵。回忆这些成绩的取得,相比其他工友对厂子的贡献是微不足道的,比起厂子对整个韩城市的贡献更是沧海一粟。

三十年间,厂子名称由最初的韩城县化肥厂更名为陕西省韩城氮肥厂,韩城化肥厂冲破化肥限制进口的封锁,化肥市场不论是在高产还是在低谷期,上至厂领导,下到技术人员和工人,都为这个厂呕心沥血,凝心聚力,攻克了一个又一个难题,化解了一次又一次危机,化肥生产由年产1500吨增加到3000吨,再增加到5000吨,把一个一度亏损百万的老大难企业,变成一个小有名气的全国百面红旗企业。化肥厂解决了群众生产生活紧缺及韩城当地和外地农业生产用肥问题,增加了粮食及副食品的产量,为韩城的农业生产作出了不可磨灭的贡献。

随着国家计划经济到市场经济的转型调整,当时的五小企业,三十年的设备已老化腐蚀,生产技术落后,尽管经过多次技术改造,还是成本加大,污染严重,最终于2001年被迫停产。全体干部职工走向社会,自谋职业,在不同工作岗位发挥自己的智慧和技术,为自己的生活奔波,而我一直留在化肥厂,继续管理着水电等工作,直到2012年,因为身体的原因,不得不离开我奋斗了42年的化肥厂。虽然回到了村里,但我一直牵挂着这里,因为这里有我的梦想和青春,它曾和每一次机器的轰鸣声一同起航;这里有我的热血和汗水,它曾和每一颗螺丝钉一同历经岁月的伤痕;这里也有我的荣耀和回忆,它曾随着每一次喜报的传来一同欢呼雀跃!化肥厂,我永远魂牵梦绕的地方!

(作者郭天来,金城办文庙村人,系韩城市氮肥厂退休职工。)