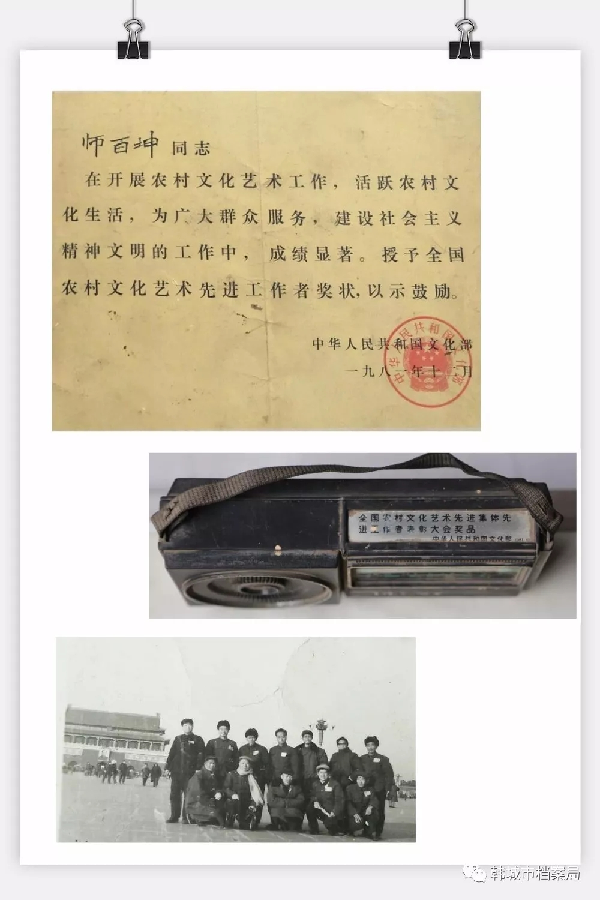

1981年12月24日至1982年1月3日,全国农村文化艺术工作表彰大会在北京人民大会堂举行,来自全国的504名先进集体和个人代表参加了会议。会议现场一位来自陕西的代表在作个人事迹和从业经验发言后,现场响起了一阵雷鸣般地掌声,掌声中他缓缓地站起,泪如泉涌,这位60岁的老人就是我的外公师百坤。

韩城市西庄镇井溢村,从宋元时期发展至今名士辈出,先后诞生过治水名臣师彦公,救死扶伤“五先生”师荆茂,俄语翻译家师哲。在井溢村至今完好保留着清乾隆时朝所建的一处院落,生活在这处院落的几代家族都在西庄镇街道上开斗行店,以经营粮食为主,家资殷实丰裕。1921年9月,我的外公师百坤出生在这里,外公7岁入私塾学习,也许是天生的个性独立和在私塾的教化,外公14岁考入陕西省立同州师范学校(今大荔师范学校),冲破家庭的藩篱,毅然踏上接受新时期教育的道路。正是在这一时期,与反动势力作斗争的学潮和运动此起彼伏,学校抗日宣传蓬勃开展起来,外公加入了抗日战争宣传队,不断接受着进步思想的洗礼和熏陶,这段经历也为他日后进行文艺创作打下了坚实的基础。

1937年,16岁的外公在家族压力和安排下,回到井溢村完成了一场父母早已定好的一门亲事。当时正值“七七事变”爆发,他目睹祖国山河飘摇,夜不能寐,于婚后三日决别新婚的妻子再次离家踏上抗日救亡之路。他先是到西安,寻找抗日组织,第二年,辗转至武汉,进入国民军事委员会战时工作干部训练团(战干团)第一团学习,9月参加了武汉保卫战,11月转移至重庆,任三民主义青年团武器组组长,1939年1月,任陆军第五师十四团三营七连连指导员,少尉军衔,时年19岁。广西昆仑关大战以后,升至中尉,后转战湖南湘潭,再入湖北,在湖北境内先后参加了9场与日寇间的殊死战役。1943年,入黄埔军校第一分校深造,获上尉军衔,黄埔毕业后即奔赴前线继续抗日。

从1937年他婚后三天离家,到1948年临汾战役结束后回到韩城,外公十一年间亲身经历了八年抗战和三年解放战争,可谓刀剑戎马,九死一生。

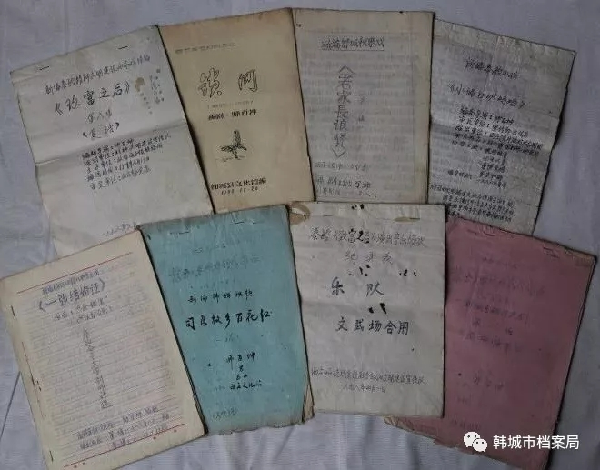

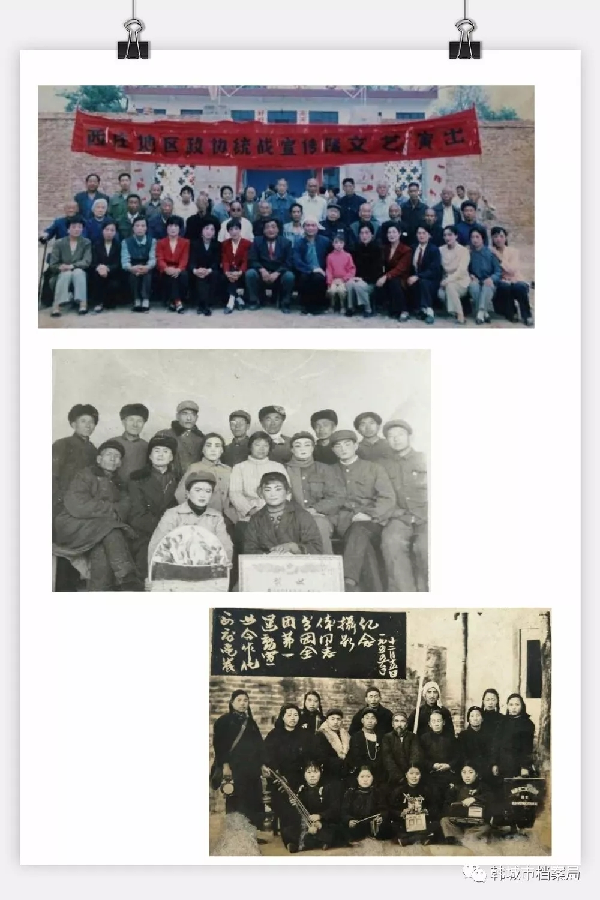

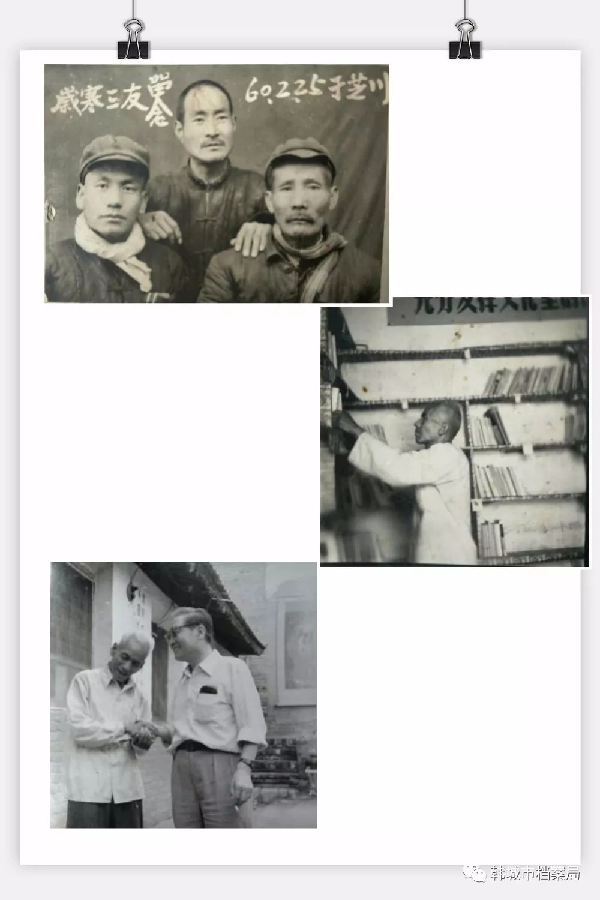

新中国成立后,他弃武从文,他把手中的枪变成了建设文化事业的笔杆子。凭借丰富的阅历和优异的艺术才能,努力开拓创新,在西庄镇创办了韩城最早一批的文工团“井溢文工团”,编排了大量的文学艺术作品,其中包括《参军颂》、《封建婚姻》、《反恶霸》、《迎春花》、《铁水奔流》、《闯王执法》、《龙凤砚》等300余部话剧、戏剧剧本作品,编排各类戏曲600多个,文艺宣传类材料200多万字,另外还有秦腔小剧目1000余回。在他的带领下,新中国的文学艺术之声,一次又一次响彻在广阔的韩塬大地上。他还创办了由扫盲到业余高中的“铁民校”,组织过各类文化艺术宣传队30个,举办各型各类层次文化艺术展览会10余回,担任各级各单位艺术导演难以数记,创办了西庄业余剧团等等一系列的历史创举,多至不胜枚举。他呕心沥血,数十年如一日,为韩城的群众文化事业发展做出了不可磨灭的贡献。

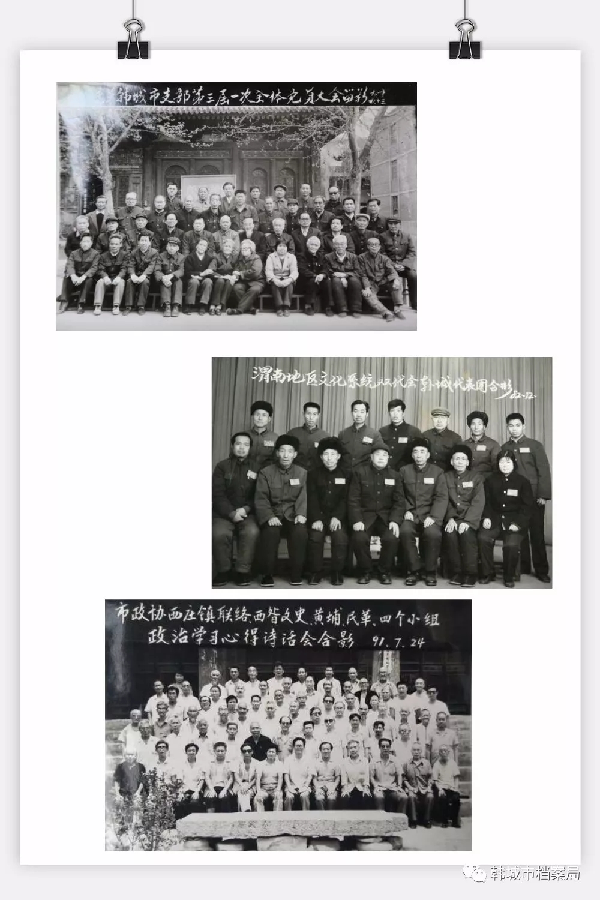

十年浩劫,他受尽磨难,为国为民的初心却不曾改过。七九年平反昭雪后,很快全身心的投入了工作,文化艺术素养上升到了一个更高的水平。他数十年的艺术成果终于得到了党和人民的肯定,先后参加了市、地、省文化艺术代表会议,在新世纪到来之际,他在不断地同病魔作斗争的同时,又创作编排了《致富之后》、《华西村敬老树新风》《香港回归之歌》、《三个代表》等剧目20余个,为社会主义现代化精神文明建设事业和新时期广大基层人民群众文化事业发展做出了应有的贡献。

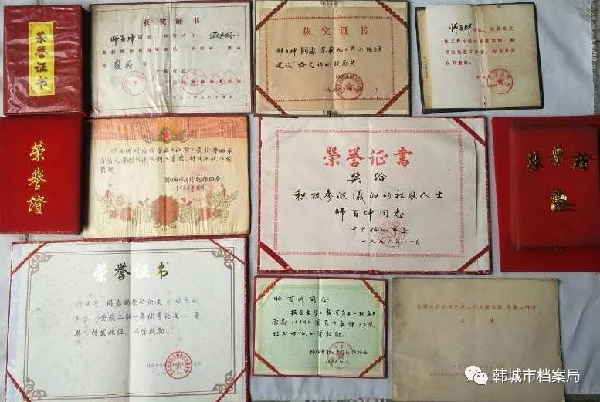

外公历任西庄文化站专干、文艺组长、辅导员、文化站站长22年,曾任西庄镇政协联络组组长、文史组组长17年。他是民革党员,黄埔军校生,数次连任民革西庄支部书记。他是司马迁学会会员、徐特立研究会会员、黄埔军校同学会会员、台胞家属。韩城市委、市政府曾授予他“全市农村文化先进工作者”光荣称号,陕西省文化厅曾授予他“全省群众文化先进工作者”光荣称号,中华人民共和国文化部授予其“全国群众文化先进工作者”光荣称号。

无论是在硝烟弥漫的战场还是在群众文化事业的舞台,无论是经历特殊年代之殇,还是扎根基层的无私奉献,外公都以一种强大的精神世界和人格魅力影响着我们。回忆我们年幼时,有很多时候理解不了他。他每去韩城开会,无论会议时间定在什么时候,他必搭乘当日凌晨首班车,哪怕在寒风中站两个小时也不会误过;就算头上艳阳高照,他必背负雨鞋雨伞草帽;他每次开会记的笔记都一丝不苟,文件精神更是领会透彻;他担任政协联络组组长,小到7角钱的账务都认真明晰;无论什么时候,公事一旦来临,他必将私事马上抛之脑后;无论何时何地,艰难困苦来临时,他必挺身而出、奋勇直上,从不退却、从不被困难吓倒!他长年居住的老屋,不足十平米,笔耕的字台,也仅一平米。顾居室四壁,惟奖状满布,寻柜存文稿,惟笔纸起舞,朗朗音容笑貌,犹如昨天之眼前。外公演半生清贫,却胸有千斗,绎喜怒哀乐,却铁骨铮铮!

现在我和我的兄弟姐妹,奔赴在各自的工作岗位上,当我们面对工作的压力和生活的重担时,当我们抱怨世俗的眼光和在思想的迷障中努力穿行时,我们总会不自觉地想到外公,做为他的后代,不仅骄傲于他所取得的成绩,而且越来越理解了他,更会不断践行着他用尽一生,给我们子子孙孙留下的用之不竭的精神财富:坚韧强刚、外圆内方、克己明礼、一心为公。

(作者卫将群,系师百坤外孙,龙门镇桥南社区居民,现工作于陕西省榆林市。)